“天马常衔苜蓿花,胡人岁献葡萄酒。”葡萄酒沿着古老的丝绸之路步入中原,因色泽艳丽、气味芬芳,一登场就艳惊四座,成为东西方交流史的特殊见证。

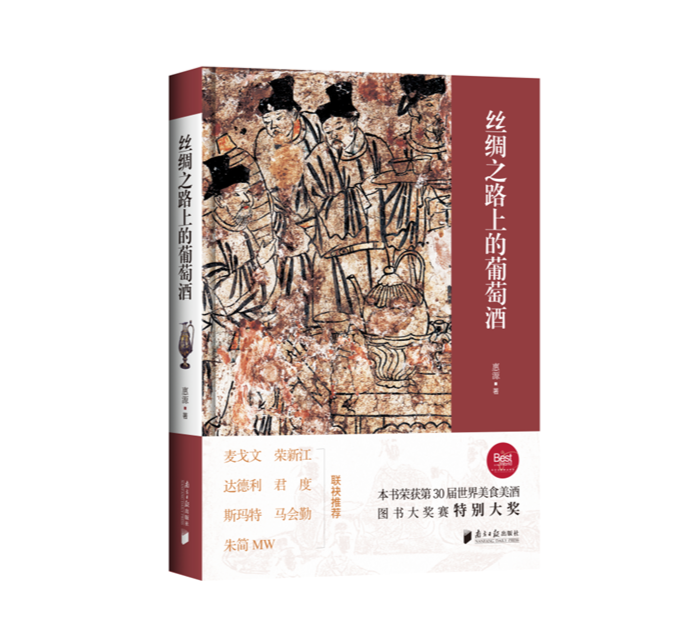

《丝绸之路上的葡萄酒》一书以“葡萄酒”切入,结合大量海内外考古材料和典籍史料,讲述了丝绸之路繁荣贸易的大背景下,葡萄酒在东西方经济、社会、文化等多方面的双向传播交流,以小见大,通过古老的葡萄酒见证悠久的东西方交流史。

由葡萄酒引出的一场东西方文明对话

本书以“葡萄酒”为中心,从文化传播的角度讨论东西方交流视野下各类酒及相关问题,并利用独特的历史视角和比较方法,梳理了大量海内外史料中散杂的葡萄酒文化知识,从中找到东西方之间的文化连接,使本书不仅仅局限于葡萄酒、局限于酒,而是宏大的跨学科的文化交流史叙述。

旁征博引创新论证葡萄酒的历史疑迷

作者在葡萄酒领域专职研究十数年,多年来在海内外史料中深入挖掘,积累了全面且丰富的葡萄酒史料。本书从中国典籍史料出发,论证了张骞不可能带回葡萄的历史疑迷,破除了关于葡萄酒的种种迷思,旁征博引,言之有据,且配以东西方大量精美图片,图文并茂。

获海内外多位知名专家学者认可推荐

本书荣获第30届世界美食美酒图书大奖赛特别大奖,得到了美国宾州大学博物馆人类学教授麦戈文、北京大学历史系教授荣新江、世界美食美酒图书大奖赛主席君度、中国农业大学果树系教授马会勤等多位海内外葡萄酒文化专业领域学者的认可,为本书欣然作序,以及由美国伯克利加州大学集成生物学教授罗伯特·达德利博士、葡萄酒大师朱简等专家联袂推荐。

作者简介

惠源,毕业于复旦大学,取得理学学士学位,后于北京大学光华管理学院取得工商管理硕士学位,拥有WSET三级证书和金融分析师(CFA)证书;研究葡萄酒历史与东西方文化十余年。

精彩书摘

前言

本书名为《丝绸之路上的葡萄酒》,有两方面的含义:其一,丝绸之路实指东西方文化交流;其二,葡萄酒作为纯粹的舶来品,是东西方交流特别是文化东渐的一个实例。所以,这个题目毋宁叫作《东西交流视角下的葡萄酒》。

季羡林有一本著作叫《糖史》。粗看之下,特别是仅从中文发音“听”这个标题,还以为写错了。正如季先生说:

我对科技所知不多,但是我为什么又穷数年之力写成这样一部《糖史》呢?醉翁之意不在酒,我意在写文化交流史,适逢糖这种人人日常食用实为微不足道,但又为文化交流提供具体生动的例证的东西,因此就引起了我浓厚的兴趣,跑了几年图书馆,兀兀穷年,写成了一部长达七八十万字“巨著”,分为两编,一国内,二国际。西方研究糖史的学者已经写过的,我基本上不再重复。我用的都是我自己从浩如烟海的群籍中爬罗剔抉,挖掘出来的。

就是说,季先生给他的书起名为“糖”,重点却不在“糖”上,这和本书书名中虽有“葡萄酒”,重点却在“东西交流”相似。

但这本小书和季先生的著作至少有两点完全不同,相距甚远。在季先生写《糖史》的年代,网络甚至计算机都很不发达。他在用到《全唐诗》时,听说深圳大学刚把《全唐诗》输入电脑数据库,于是写信请求协助,虽蒙“不弃”,检索出若干条目,却也得到回信说:“电脑调试尚未臻完善,其他条目尚未能查检,只有俟诸异日”。季先生也“没有再敢麻烦”。

荣新江也说:

季羡林先生在写作《糖史》的时候,每天都去图书馆古籍部翻看《四库全书》,抄录有关史料。

季先生也写道:

在将近两年的时间内,我几乎天天跑一趟北大图书馆,来回五六里,酷暑寒冬,暴雨大雪,都不能阻我来往。

而我得益于网络资料甚多,很多古籍都已上网就可检索,即使有一些未及校对,错误百出,也有影印版可以利用。和季先生的条件相比,真是天壤之别。即便如此,我多花了超过季先生一倍以上的时间,搜集的资料还是不足。这是我这本小书与季先生的《糖史》巨著的第一点巨大差别。

第二点差别在于,《糖史》是一本给学者读的专门史,而我写的是一本科普书,而非一本历史书,希望对葡萄酒爱好者、葡萄酒从业者等普罗大众有所裨益。为了这个目的,书中错漏、贻笑大方之处在所难免。为什么我要写一本科普书,把看似广为人知、常识性的东西再说一遍?这就涉及书名的第二层意思,就是葡萄酒。

我于2006年进入葡萄酒行业,遂与研究愈发渐行渐远,也得以从另一个角度看葡萄酒。从那时起,直到2019年觉得不吐不快开始落笔已有十三个年头。在这期间,我既看到酒在人类发展史上的重要作用,也看到葡萄酒在中国的历史,人们有很多迷思。

对于葡萄酒的种种误解,很大程度上是来自千百年来的人云亦云、以讹传讹,所以我在写作中力争做到言之有据,需要引用时,尽量核实并找到最原始的出处。但欲言之有据,又有推卸责任之嫌,实在两难。在此说明,我对所有引用文责自负,而对非引用文字更是文责自负,并在此罗列本书的主要结论。

第一,酒的起源很古老。

人对酒的嗜好很早就刻在了人的基因中,甚至可能远早于人与猿分道扬镳的时期。如果科学家发现的第一具可直立行走的类人猿化石露西距今大约是三百多万年的话,人类对酒精的嗜好可能远远超过了三百万年。人类发明制造陶器的历史不到两万年,新石器时代的开始大约在一万年前,而人类发明文字,可以将历史事件记录下来,只有区区五千年左右。那么在人类发明文字前的绝大部分时间(至少六万年前,因为人类使用语言并走出非洲大约距今六万年),都只能靠口耳相传传递历史信息,这些信息到最后落实成文字时,神话传说色彩浓郁。

人类对酒精的嗜好如此古老,酿酒可能是引致新石器革命的重要因素。一种理论认为,人在定居下来、有了农业之后,粮食、果实有了富余才开始酿酒。定居从事农耕带来了翻天覆地的变化,被称为农业革命。但和其他革命持续几十年甚至几年不同,农业革命持续了数千年,定居农业并未较采集狩猎的生活方式取得摧枯拉朽的优势。一般认为,采集狩猎的人们生活得很凄惨,只有定居下来,成为农夫,才有空闲时间进行其他活动。而科学实验却表明,采集狩猎的人们却比农夫有更多的空闲。故而农业革命成了学界一大疑团。农业起源也和人类起源、文明起源一道成为考古学界的基本问题。本书认为,越是古人越崇拜神灵,把一切归于神灵,于是他们把最有神性、最贵重的东西奉献给神,他们又认为神灵住在人不可及的天上,因此具有挥发性的酒精饮料成为祭祀首选。对酒精饮料的需要促成了定居、植物驯化、种植、农业发展,酒精即使不是引发农业革命的唯一因素也是重要因素之一,至少不应被忽略,甚至倒因为果,认为先有农业,后有酿酒。(第一、二章)

第二,古老的葡萄酒见证了悠久的东西方交流。

东西方交流可能早在智人迁徙、踏遍地球时就开始了,留下的痕迹不胜枚举。同样古老的酒精饮料见证了这种交流。只不过这种交流如此悠久,可能远早于人类发明文字,甚至比陶器和其他人工器物的发明还要早。这种人造器物实际上和墓葬一起成了考古学窥探过去的工具,缺少了这样的工具,使得考古学面对历史更为悠久的事物往往束手无策。比如,早在张骞出使西域之前,司马相如就在咏叹上林苑种植的葡萄,这说明至少葡萄这一外来词早在张骞之前就传播到东方。

葡萄酒能够成为东西方交流的见证,是因为酿酒葡萄没有在中国乃至东亚野生,这种现象很可能和气候条件有关。正因为酿酒葡萄没有在中国野生,没有得到栽培,就缺少关注,所以中国谷物酿酒得以发展,也为复式发酵法的出现创造了空间和条件。

众所周知,水果酿酒比谷物酿酒需要更少的步骤(可直接发酵,不需先糖化),很多水果果皮上又自带酵母,更易发酵,古人自然会比谷物发酵更早观察到水果发酵的现象,更早开始模仿水果发酵。但谷物更容易存放,也更易侍弄,这使得谷物发酵得到的酒更便宜,用以奉神时不受季节限制。故而谷物发酵的方法一被人类掌握,就风靡整个区域,成为流行饮品。本书认为,西方采用谷物发酵时,葡萄发酵已建立了绝对优势,使得他们把谷物酿酒的糖化和酒化(发酵)两个步骤清晰分开,而中国可发酵水果没有建立优势,没有确立简单发酵的方式,也不致力于把糖化和酒化两个过程截然分开,从而发展出了中国独特的边糖化边酒化的复式发酵法——以曲发酵。对于这一点,有两种质疑声音,一种认为中国有丰富的野葡萄资源,怎么没有用来酿酒?另一种声音注意到中国有苹果、李子、梨等水果,都可以酿酒,为什么没有发展出具有优势的简单发酵技术?

对于第一种声音,本书的回答是,中国的确有丰富的野葡萄资源,占全世界葡萄属的一半以上,正如北美也有丰富的野葡萄资源,以致挪威人刚踏上北美土地时称其为文兰(Vinland)——葡萄生长的土地。美洲葡萄有很好的抗性,肆虐欧洲的葡萄根瘤蚜病最后就是利用美洲葡萄的根解决的,但这种葡萄不适用于酿酒,酿出的酒像是笼罩了一层雾,不好喝。和酿酒葡萄(Vitis Vinifera)很不同,他们同属于葡萄属(Genus),但属于不同的种(Spieces)。中国典籍上称其为葛藟或蘡薁,但并不关注其用于酿酒。

对于第二种声音,本书的回答是,这些水果都没有取得环地中海地区葡萄所取得的优势,所以简单发酵方式并没有在中国确立地位。酒精饮料历史悠久,一旦确立以曲酿酒的方式就更习惯于这种独特的味道,而不会投入资源和精力开发水果酿酒了。至于最早为什么走上了以曲酿酒的复式发酵而不是简单发酵的道路,由于太过遥远我们并不确切知道,但我们知道中国没有生长酿酒葡萄且其他水果也没有确立优势,而这些都有利于发展谷物酿酒技术,复式发酵、简单发酵技术两条道路截然不同,只能越走越远。

中国没有生长和栽培酿酒葡萄,也没有钻研开发葡萄酿酒,这可以从文献记载中看出来。《神农本草经》和其后的多种典籍都说葡萄生长在山谷,这显然不是人工栽培的葡萄,人工栽培为何要选在崎岖不平的山谷,耗费大量资源用以平整土地又远离人类的聚居区?实际情况很可能是,“葡萄”这一名称很早已传入中原,被用来借指生长在山谷的、更古老的、称为葛藟或蘡薁的这类植物——野葡萄。李时珍以及明末的徐光启都引用一千多年前的说法,说葡萄或圆或长或绿或紫或有核或无核,只有寥寥数种。及至清代,《广群芳谱》也说葡萄只有十几二十种,且来自西域。对比之下,西方酿酒葡萄品种有万种之多,简西斯·罗宾逊(Jancis Robinson)只挑选一小部分介绍,也有1368种。酿酒葡萄品种之多来自人类的不断干预,他们不断地改良品种,取得更好的抗性、更宜酿酒的特性。中国千年来只有寥寥数种,只能说明缺少人工干预,缺少关注。除此之外,直至明朝,大科学家如李时珍虽然也说葡萄可无曲发酵,但他还不知道葡萄酒的酿法,以为还是用曲,“如常酿糯米饭法”。他虽然也提到不加曲酿造的“真葡萄酒”,却表现得非常矛盾。

按通常的说法,公元前2世纪张骞带回了葡萄,且不说这种说法是否正确,现在的证据说明,张骞还未回到中原时,至少葡萄这一名称就已传入中原。张骞之前至少二百年,酿酒葡萄藤就已传入西域,但张骞的“凿空”的确使汉武帝得以控制西域,厥功至伟。而直到至少八百年后,也许上千年,唐灭高昌,叶护可汗献上马乳蒲桃,唐太宗才习得酒法,自酿酒饮。劳费尔疑惑从取得葡萄到学会酒法为何要这么长时间?其实,时间长正说明了葡萄酿酒的阻力。

至于东亚为什么没有野生酿酒葡萄生长,因为太过遥远,没有人知道当时的气候和植物分布状况,故还没有确切答案。但这可能和青藏高原隆起造成的东亚地区和地中海气候截然不同的大陆性季风气候条件有关。这种气候条件的最大特点是雨热同季,冬天干旱,使得适于酿酒葡萄生长的北方地区葡萄不埋土就无法越冬,这对于酿酒葡萄来讲是致命伤。中国少数不需埋土的地区位于东部沿海地带或偏南地区,这些地区在雨热同季的气候条件下,葡萄成熟的季节往往下雨,要么只适于种植一些早熟的酿酒葡萄品种,要么水分高,适于鲜食不适于酿酒。(第三、第六章)

扫描二维码购买《丝绸之路上的葡萄酒》